|

|

皇帝的幻想佳人:雍正十二美人屏風(fēng)17 世紀(jì)晚期至18 世紀(jì)末這一百多年,中國女性題材繪畫中產(chǎn)生的許多新穎樣式主要是在清朝皇帝的贊助下出現(xiàn)的,。這個(gè)現(xiàn)象不禁令人思考,,哪些清代皇帝對美人畫顯示出特別強(qiáng)烈的興趣?他們的個(gè)人興趣是否導(dǎo)致宮廷美人畫的特殊取向,?清宮美人畫被賦予了何種特殊的文化和政治含義,? 雍正的十二美人屏風(fēng)正是這類作品中的典型。作品呈現(xiàn)了胤禛這位未來皇帝構(gòu)想中的才子佳人:他的才學(xué)通過其俊朗的書法顯示出來,,她的美貌與才華則凝聚在其迷人的姿容和手握的詩卷之中,,她在等待他來攀折。 * 本文選自巫鴻《中國繪畫中的“女性空間”》第十章“現(xiàn)實(shí)與虛擬之間:皇帝的幻想后宮”(三聯(lián)書店,,2019年1月),,題目系編者所加。

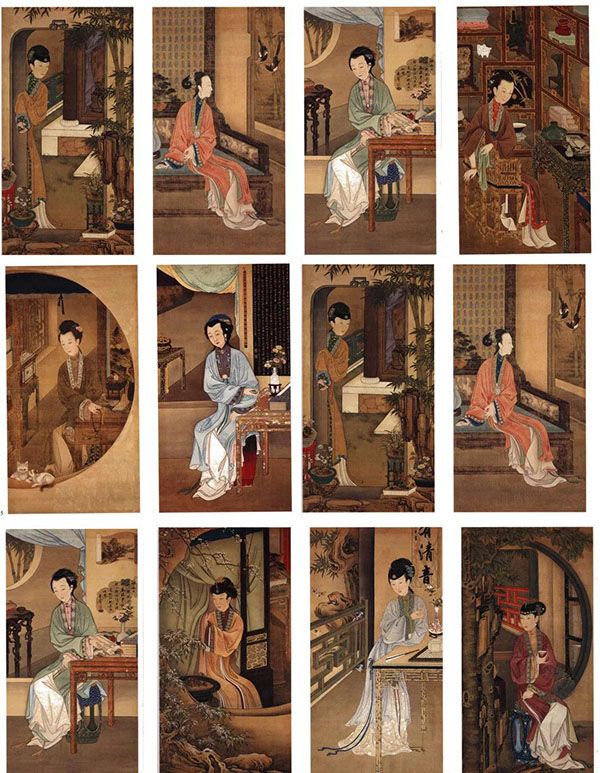

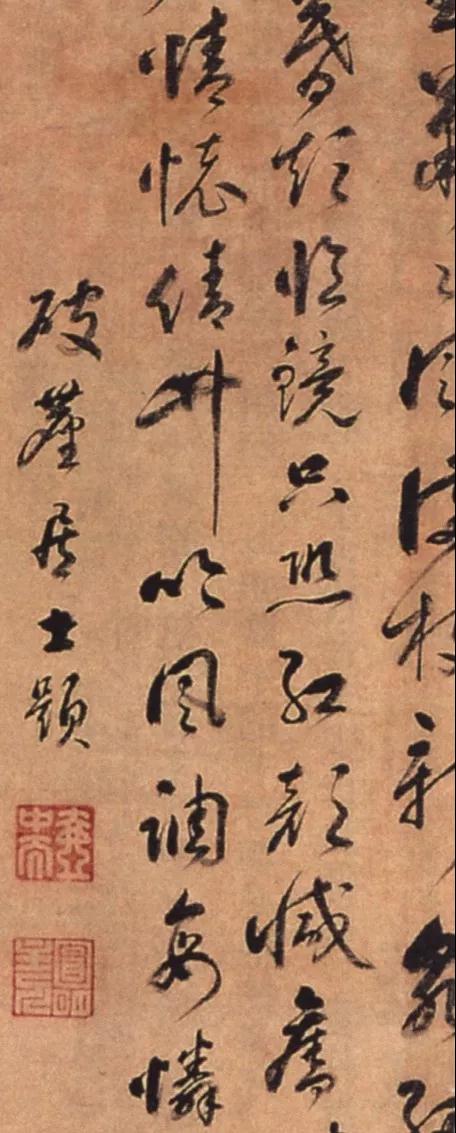

佚名《胤禛圍屏美人圖》,,故宮博物院藏 帝王的幻想佳人 ——雍正十二美人屏風(fēng) 文丨巫鴻 1950 年,,故宮博物院工作人員在清點(diǎn)原紫禁城庫房時(shí)發(fā)現(xiàn)了一組十二幅無款畫像,每幅畫像中有一位美人,,或居室內(nèi),,或處室外。這些畫像有三點(diǎn)特別之處立刻引起了人們的注意,。首先,,這些絹畫之大非同尋常:每幅畫近1米寬,,2米高,畫面的縱向空間足夠容納近于真人大小的形象,。其次,,與標(biāo)準(zhǔn)立軸不同,這些絹畫沒有裝軸,,發(fā)現(xiàn)的時(shí)候只是卷在木桿上,。最后,雖然畫上沒有畫家署名,,但其中一幅的閨房里陳設(shè)著一架書法屏風(fēng),,上題有“破塵居士”“壺中天”和“圓明主人”的款識。這三個(gè)別號都是胤禛(即后來的雍正皇帝)在1723年登基以前所用的名號,,這組畫像因此也被定名為“胤禛十二妃”或“雍正十二妃”,。但隨后的一項(xiàng)發(fā)現(xiàn)證明這個(gè)定名并不正確:1986年,故宮博物院資深研究員朱家溍在查閱清朝內(nèi)務(wù)府檔案時(shí),,在雍正朝1732年的“木作”檔中找到這樣一條記錄:“(雍正十年八月)二十二日,,據(jù)圓明園來帖,內(nèi)稱:本日司庫常保,、首領(lǐng)薩木哈持出美人絹畫十二張,,說太監(jiān)滄洲傳旨:著墊紙襯平,各配做卷?xiàng)U,。欽此,。本日做得三尺三寸杉木卷?xiàng)U十二根,并原交美人絹畫十二張用連四紙墊平,,司庫常保,、首領(lǐng)薩木哈持去,交太監(jiān)滄洲收訖,�,!睋�(jù)此檔案材料,我們得知這組美人畫最初并非是裝點(diǎn)墻壁的掛軸或貼落,,而是一架十二扇圍屏上的畫面,。此外,我們也可判定這架畫屏是在1709年之后制成的,,因?yàn)檫@一年康熙皇帝才將圓明園賜與雍親王胤禛,,胤禛因此才可能稱自己為“圓明主人”。畫屏的制作時(shí)間因此在1709年至1723年之間,。

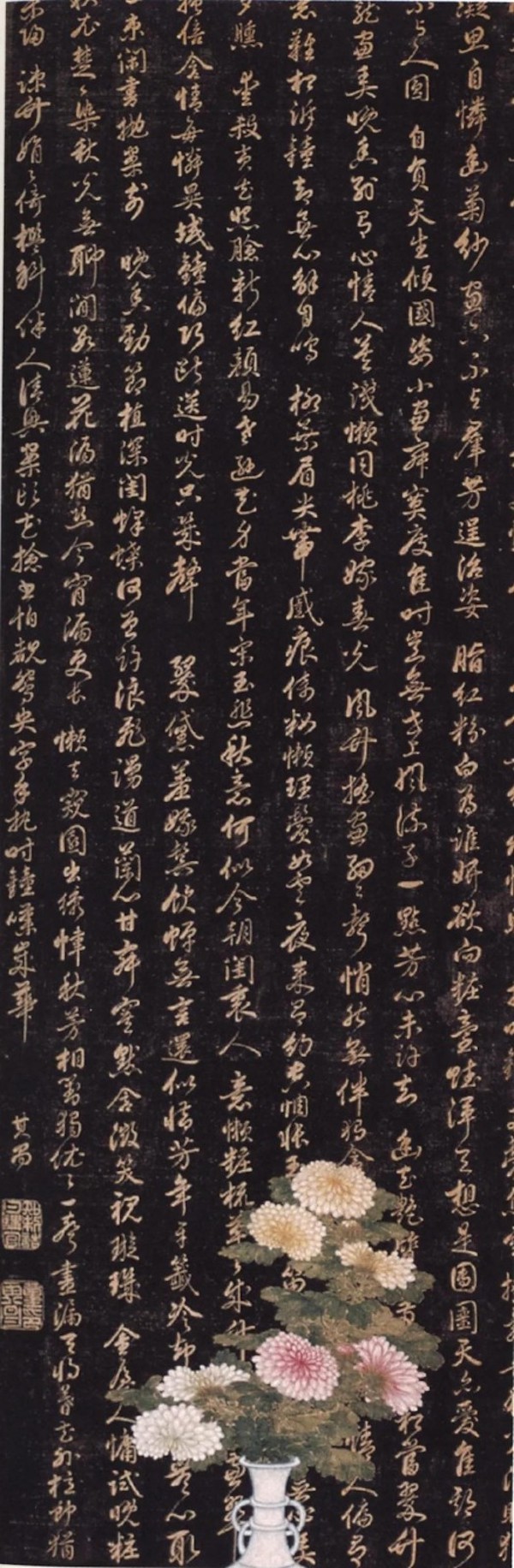

《胤禛圍屏美人圖》中“把鏡”細(xì)部的題款“破塵居士” 受到這些發(fā)現(xiàn)的啟發(fā),,我在1996年出版的《重屏》一書和翌年發(fā)表的一篇文章中對這架畫屏進(jìn)行了討論,提出這些漢裝美人像可能具有的心理上和政治上的含義,,以及圍屏的最初陳設(shè)地點(diǎn)——圓明園深柳讀書堂——對理解這些畫像的意義,。在這之后,,許多中外學(xué)者發(fā)表了有關(guān)這組圖像的研究,涉及的題目包括它們可能的作者,、創(chuàng)作環(huán)境和政治寓意,、原型和身份以及圖中的書法、家具,、器物,、典籍等細(xì)節(jié)。這些討論范圍既廣,,意見也相當(dāng)不一致,。如關(guān)系到畫中女性的身份,《紫禁城》雜志2013年5月號特刊中就有若干種說法,,如十二人均表現(xiàn)胤禛嫡福晉烏喇那拉氏,、十二人有四種不同原型、十二幅畫應(yīng)為原存壽皇殿的雍親王妃“御容十二張”,、十二人是想象中的美人等,。關(guān)于制作這些畫像的目的,也有胤禛自我陶醉,、諷喻明志,、政治策略、浪漫幻想等不同解釋,。如前所述,,本章討論的主要焦點(diǎn)是清代帝王對于宮廷美人畫的參與。從這個(gè)角度出發(fā),,我將吸收和參照其他學(xué)者的研究成果,也將對自己以前的看法進(jìn)行某些修正和補(bǔ)充,。但在正式討論胤禛和這套畫的關(guān)系之前,,有必要澄清兩個(gè)基本事實(shí)以作為立論的基礎(chǔ)。 第一個(gè)事實(shí)是:無論這套畫是不是圓明園深柳讀書堂圍屏上的絹畫,,根據(jù)畫的內(nèi)證和胤禛本人的有關(guān)寫作,,它們無疑是“美人”畫,而不是稱作“容”的后妃畫像,。所有學(xué)者都同意兩個(gè)詞的使用在清宮中有嚴(yán)格規(guī)定,,這種分別在雍正本人的圣旨中也非常清楚。更重要的是,,楊新在研究這套畫的過程中仔細(xì)對照了畫中墻上的書法題詩,,證明全部是雍正自己作的詠美人的詩句。如“把鏡”一幅中的人物身后露出一扇屏風(fēng),,上面用草書寫著兩首七言詩(□是被畫中佛手遮蓋住的文字): 寒玉蕭蕭風(fēng)滿枝,,新泉細(xì)火待茶遲,。 自驚歲暮頻臨鏡,只恐紅顏減舊時(shí),。 曉妝楚楚意深□,,□少情懷倩竹吟, 風(fēng)調(diào)每憐誰識得,,分明對面有□心,。

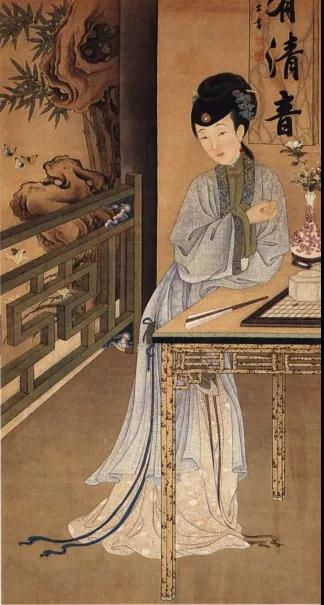

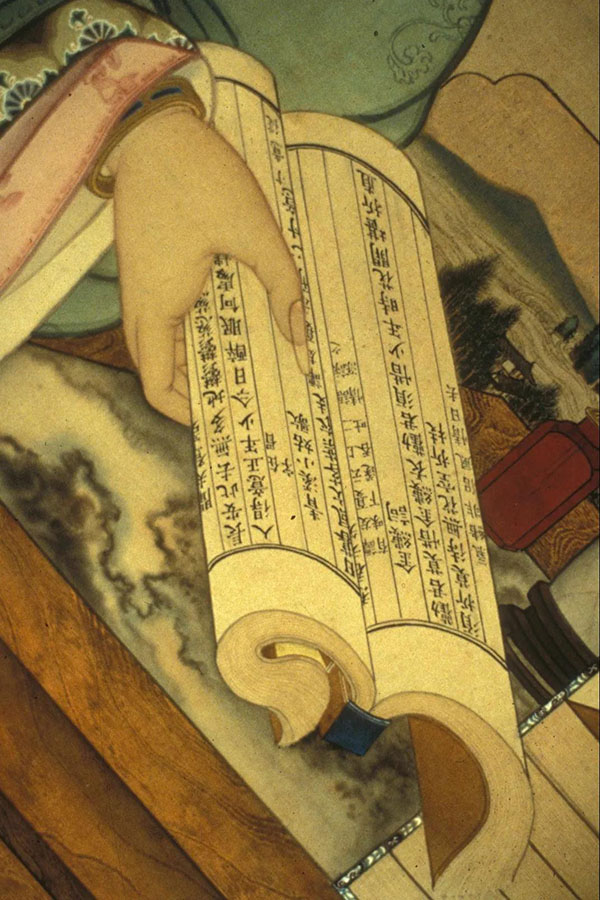

《胤禛圍屏美人圖》之“把鏡” 楊新在《世宗憲皇帝御制文集》(以下簡稱為《御制文集》)卷二十六中找到這兩首詩的另一版本: 手摘寒梅檻畔枝,新香細(xì)蕊上簪遲,。 翠鬟梳就頻臨鏡,,只覺紅顏減舊時(shí)。 曉妝髻插碧瑤簪,,多少情懷倩竹吟,。 風(fēng)調(diào)每憐誰解會(huì),分明對面有知心,。 這兩首詩在《御制文集》中的題目是《美人把鏡圖》,,由此可以確證畫中女性的“美人”身份。類似例子還見于“展書”一幅,,美人背后墻上掛著的書畫條屏上寫著:“櫻桃口小柳腰肢,,斜倚春風(fēng)半懶時(shí)。一種心情費(fèi)消遣,,緗編欲展又凝思,。”與《御制文集》中《美人展書圖》二首之一相合:“丹唇皓齒瘦腰肢,,斜倚筠籠睡起時(shí),。畢竟癡情消不去,緗編欲展又凝思,�,!币源藶閾�(jù),我們可以確定這套畫即為內(nèi)務(wù)府檔案中記載的從圓明園深柳讀書堂圍屏上拆下的“美人絹畫十二張”,。我也因此同意楊新的建議,,將這套畫稱作《胤禛圍屏美人圖》,簡稱《圍屏美人圖》,。雖然楊新繼而提出這些畫像采用了真實(shí)人物作為模特,,但我以為這屬于不同性質(zhì)的問題,不能改變胤禛本人稱這些畫像為“美人”的事實(shí),。

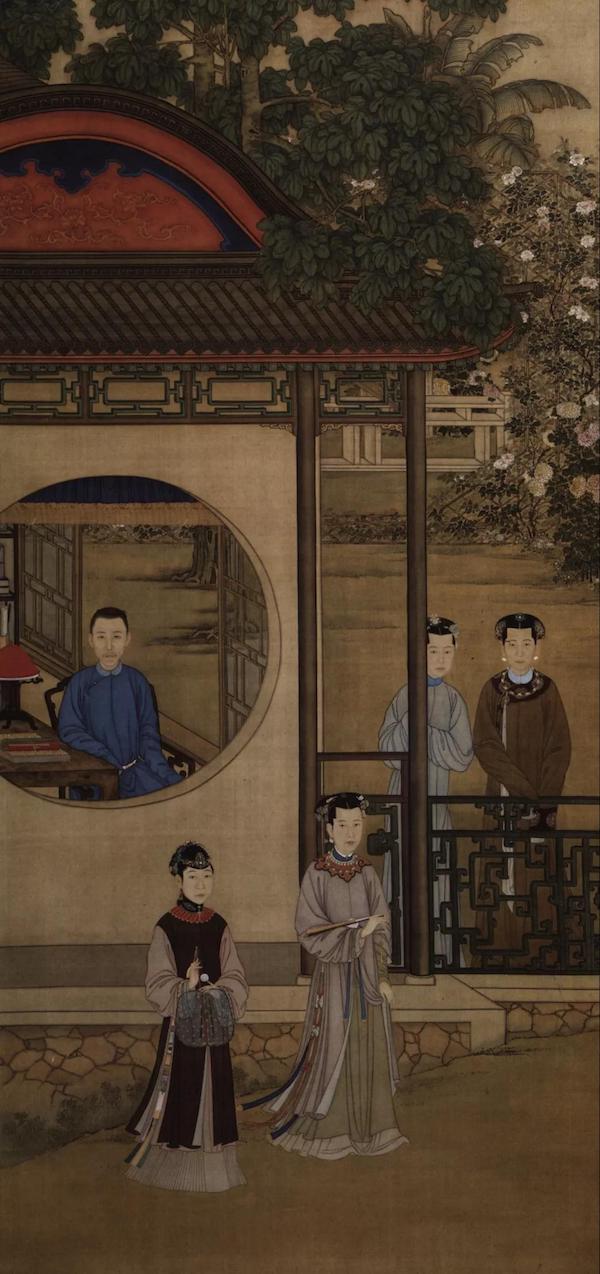

《胤禛圍屏美人圖》之“展書”及其細(xì)節(jié) 另一需要澄清的問題關(guān)系到畫中女子的服飾,。目前對這個(gè)問題存在著兩種不同意見:一種認(rèn)為她們所穿的是當(dāng)時(shí)的“漢裝”,另一種則認(rèn)為她們的穿著“其實(shí)是清人所謂的‘古裝’”,。在我看來兩種看法都有道理,,但也都不完全正確,。首先,如果與當(dāng)時(shí)的“滿裝”相比而言,,她們的裝束確實(shí)是“漢裝”,。但如果與當(dāng)時(shí)漢族婦女的服裝樣式相比的話,她們的裝束又不盡相同,。在討論《桐蔭仕女圖》時(shí)我們談到,,清初漢人女子服裝的特點(diǎn)包括裝飾繁縟的打褶裙和領(lǐng)下所戴的云頭或柳葉披肩。這兩個(gè)特點(diǎn)在《圍屏美人圖》中都不存在,,但卻見于故宮藏《胤禛行樂圖》中的一幅稱為《胤禛與福晉,、格格》的寫實(shí)肖像畫中。胤禛出現(xiàn)于畫中的圓窗內(nèi),,頭上編辮,,身穿藍(lán)色長衫,完全是日常生活中的打扮,。站在他一側(cè)欄桿后的兩位女性均穿典型旗裝,,頭上戴鈿子,身著通體長袍,。屋前靠左的一位女性身著齊膝長背心,,下露百褶裙,領(lǐng)下戴柳葉披肩——這是當(dāng)時(shí)的典型漢裝,。她旁邊的一位則是滿漢結(jié)合,,雖然按照滿族習(xí)慣頭戴鈿子耳飾三鉗,但又穿著上加云肩的漢式披風(fēng),。這張畫中的漢裝服飾與《燕寢怡情圖》中所繪一致,,而與《圍屏美人圖》中女性的服裝相當(dāng)不同。后者穿無褶長裙和廣袖對領(lǐng)上衫,,腰間系帶和荷包,,我們因此不能認(rèn)為這是當(dāng)時(shí)漢族婦女的確切服式。

佚名《胤禛與福晉,、格格》,故宮博物院藏 但我們也不能把這種服飾看成是真正歷史上的古裝,。上文談到,,在明代甚至更早,仕女畫和美人畫中已經(jīng)發(fā)展出相對固定的美女模式,,所穿服裝匯集了各代樣式,,因此也超越了任何特殊時(shí)代�,!锻┦a仕女圖》和《圍屏美人圖》都是這個(gè)藝術(shù)傳統(tǒng)的產(chǎn)物,。與滿族服飾相比,,這些畫中的美人穿戴可以說是廣義上的“漢裝”;但與當(dāng)時(shí)漢族婦女所穿的服裝相比,,則可以采用揚(yáng)之水的說法,,將其形容為“集萃式的可以適用于各個(gè)時(shí)代的‘古裝’”。這種混合的“時(shí)態(tài)”在《圍屏美人圖》中不但反映在服裝的樣式上,,也在室內(nèi)裝潢中得到充分表現(xiàn),,如屋內(nèi)的擺設(shè)和美人的玩物包括有三代彝器、漢唐古鏡,、宋明書法,,直至最新式的西洋懷表、自鳴鐘和渾天儀,。這些女性因此既不是歷史人物也不是當(dāng)代現(xiàn)實(shí)形象,,而是超越古今的美人。

焦秉貞《桐蔭仕女圖》,,故宮博物院藏 澄清這兩個(gè)問題之后,,我們可以進(jìn)而探討胤禛對這些美人圖設(shè)計(jì)制作的親身參與,以及這些圖像透露出的他與畫中美人的想象關(guān)系,。最能證明他實(shí)際上參與了這套圖畫的設(shè)計(jì)和創(chuàng)作的證據(jù),,是他在畫中留下的書法和鈐蓋的印章。這些“畫中畫”般的書法作品出現(xiàn)在四幅圖中,,除了上面談到的“把鏡” 和“展書”之外,,還有“持表”和“賞蝶”兩幅。在審視這些書法的文字內(nèi)容以前,,我們需要注意到這些題字的一個(gè)顯著特點(diǎn),,即它們都被設(shè)計(jì)為室內(nèi)空間的有機(jī)組成部分,書寫在“把鏡”中座榻之后的立屏上和“展書”中墻上的葉形貼落里,,在“持表”和“賞蝶”中又分別被設(shè)計(jì)成黑底泥金書條幅和大字對聯(lián),。設(shè)計(jì)者費(fèi)盡心思表明這些題字屬于畫中的建筑空間而非一般繪畫上的題跋,因此或顯示一幅書法的局部,,或以花瓶和其他什物遮擋其邊角,。

《胤禛圍屏美人圖》之“持表”

《胤禛圍屏美人圖》之“賞蝶” 對此我在1997 年的文章中提出:“就作者身份來說,雍正不僅是詩的作者,,也實(shí)際參與到畫屏的創(chuàng)作中,。雖然畫中的美人及其他圖像為清宮畫師所繪,但所畫閨房里的書法作品差不多都是雍正親筆題寫的,,包括兩卷詩軸及米芾,、董其昌名作的臨本。因而,雍正既是這些畫的贊助人,,又是聯(lián)手合作的藝術(shù)家,。作為贊助人,他授意繪制畫屏,,并將其安放在其別墅之內(nèi),;作為合作的藝術(shù)家,他將自己的書法融入圖像的整體設(shè)計(jì)之中,。雍正巧妙地在畫面中后墻的空間內(nèi)題寫,,有時(shí)又刻意將書法的一部分留在畫面之外,這些題字加強(qiáng)了而不是破壞了構(gòu)圖的整體性,�,!睏钚略谄�2011年的文章中也提出: 在時(shí)人作品上題詩或書跋,于古代帝王中已是稀有,,更何況把自己的題詩,,當(dāng)作背景中的一件陳設(shè)品,好像被無心地?cái)z入鏡頭,,不要說帝王,,就是書畫藝術(shù)家們,也未曾想到過,。這應(yīng)當(dāng)是胤禛的首創(chuàng),。為追求自然真實(shí),一幅完整的書法作品,,邊線被切割,、部分被遮擋,弄得支離破碎,、殘缺不全,,這只有胤禛本人才能做得出來,畫家是不敢自作主張的,。但這個(gè)創(chuàng)意,,必須事先與畫師溝通,預(yù)留空間,,胤禛才好作書,。應(yīng)當(dāng)說在創(chuàng)作構(gòu)思和部分制作上,是畫師與胤禛合作完成的,。 進(jìn)而閱讀這些“室內(nèi)書法”的內(nèi)容,,我們發(fā)現(xiàn)它們的署名包括兩種情況,一種是胤禛直接呈現(xiàn)自己的詩作和書跡并在后面簽名蓋印,。如“把鏡”中美人身后的屏上題詩署款“破塵居士”并鈐了“壺中天”和“圓明主人”兩方印章,均為胤禛的真實(shí)名號,�,!百p蝶”中只露下半截的對聯(lián),,后有“(破塵)居士”題款和兩方印章。據(jù)郭福祥的觀察,,這些印都是用胤禛的原章直接鈐蓋而非描繪的,,因此更加證明了這些書法題字作為胤禛手跡的真實(shí)性。第二種情況是胤禛將自己的詩作和書法托名為古代名家作品并“偽造”了后者的印章,。這種情況見于“展書”和“持表”兩幅,,前者中葉形貼落上的題詩雖為胤禛所作所書,但落款卻作米元章,,所鈐的“米芾元章之印”也屬杜撰,;后者中的黑底泥金書條幅上載的是胤禛的詠美人詩,但署名為“(董)其昌”并摹繪了“知制誥日講官”“董其昌印”兩方印鑒,。這些不同的處理方式表面上撲朔迷離,,令人莫測高深,但實(shí)際上服務(wù)于兩個(gè)中心意圖,,一是胤禛把自己想象成前代書法家的化身,,二是在胤禛缺席的狀態(tài)下將圖畫中的建筑確定為他本人的宮室。

《胤禛圍屏美人圖》之“持表”一幅細(xì)部 這兩個(gè)意圖均與《桐蔭仕女圖》屏風(fēng)有著一脈相承的關(guān)系,,但同時(shí)也反映了胤禛對“虛構(gòu)性”(fictionality)的興趣頗深,。《桐蔭仕女圖》屏風(fēng)兩面各承載著康熙的書法和焦秉貞的油畫,,作為完整的物件已是展示于建筑空間中的三維構(gòu)成,。通過在屏上臨摹董其昌書寫的《洛禊賦》,康熙也表達(dá)了自己對這位前代書法大師的認(rèn)同,。胤禛的《圍屏美人圖》沿循著這個(gè)邏輯,,但在概念上更推進(jìn)一步:他將自己的書法植入圖畫空間之內(nèi),同時(shí)拋棄了臨摹者的身份,,異想天開地把自己喬裝為被臨摹的古代書法家本人,。 與《桐蔭仕女圖》的創(chuàng)作過程相同,《圍屏美人圖》也是由一位宮廷畫家根據(jù)胤禛提供的詩文設(shè)計(jì)出來的圖像,。只不過他所根據(jù)的并非古代詩賦,,而是這位皇子自己的寫作,只要對上述提到的幾幅含有題詩的構(gòu)圖略加分析,,便可很容易地得出這個(gè)結(jié)論,。如“展書”中胤禛寫的四句詩是:“櫻桃口小柳腰肢,斜倚春風(fēng)半懶時(shí),。一種心情費(fèi)消遣,,緗編欲展又凝思。”再看畫的表現(xiàn):題詩前坐著的窈窕女子正把目光從閱讀的書頁上移開,,陷入沉思之中,,明顯是對“一種心情費(fèi)消遣,緗編欲展又凝思”的圖解,�,!鞍宴R”一幅中的佳人手執(zhí)一面古鏡,憂郁地注視著自己在鏡中的面容,,十分貼合地對應(yīng)著她身后張貼的胤禛詩句:“翠鬟梳就頻臨鏡,,只覺紅顏減舊時(shí)�,!备鼮槊黠@的是“持表”一幅:畫中墻上懸掛的是胤禛所寫的十二首題美人畫絕句,,押尾的一首是:“疏竹娟娟倚檻斜,伴人清興案頭花,。檢書怕睹鴛鴦字,,手執(zhí)時(shí)鐘嘆歲華�,!蔽覀冊诋嬛胁坏梢钥吹健笆謭�(zhí)時(shí)鐘嘆歲華”的美人,,而且可以按照每句詩找到斜窗中的疏竹、案頭的瓶花和“怕睹鴛鴦字”的一函書籍,。這些詩文以畫中人的口吻表達(dá)著流年似水,、紅顏不駐的女性憂傷。胤禛因此通過這些題詩扮演了兩個(gè)角色,,既是這些女性空間不露面的主人,,又是以第一人稱的詩句為佳人傳聲之人。

《胤禛圍屏美人圖》之“倚門”

《胤禛圍屏美人圖》之“品茶” 這個(gè)“第一人稱”的女性口吻指示著這套畫的更深一層含義:畫中的十二個(gè)美人都在通過她們的姿態(tài)和目光與不露面的胤禛進(jìn)行無聲的對話,。一個(gè)典型的姿態(tài)是等待:“倚門”一幅中幾竿修竹半掩門洞,,一位佳人從門后探出半個(gè)身子向外探望;“品茶”中的佳人獨(dú)坐在一扇月亮門前,,她的孤獨(dú)感進(jìn)而被身后宛若華蓋的梧桐強(qiáng)調(diào)出來,。

圖中象征愛情的并蒂蓮,或成對的禽鳥和貓兒 另一種對話是通過觀望的對象來暗示:美人視線所及之處或是象征愛情的并蒂蓮,,或是一對對禽鳥和寵物——高居翰從中察覺出性的暗示,。十二位佳人沒有一位面帶笑顏,她們憂傷的面容透露著思春心緒,。這種心緒在“觀書”一幅中得到最直接的表達(dá):圖中佳人手執(zhí)的書卷道出她“費(fèi)消遣”的“一種心情”,。根據(jù)學(xué)者張波的考證,書中露出的詩作都見于托名明末竟陵派詩人鐘惺編的《名媛詩歸》,,但畫家并沒有抄寫原書,,而是將印在不同處的三首詩匯集在打開的兩頁上,。如這部書的書名所示,這三首詩都出于古代女性之手,。右頁上的第一首是杜羔妻趙氏寫的《聞杜羔登第》,,描述丈夫中舉后自己的復(fù)雜心情,結(jié)尾兩句是:“良人得意正年少,,今日醉眠何處樓�,!蓖撋系牧硪皇自娛敲枋霭V情女子暗戀心上人的《青溪小姑歌》:“日暮風(fēng)吹,,落葉依枝。丹心寸意,,愁君未知,。”左頁上的詩是傳名妓杜秋娘作的《金縷詞》,,勸告情人珍惜美好的青春時(shí)刻:“勸君莫惜金縷衣,,勸君須惜少年時(shí)�,;ㄩ_堪折直須折,,莫待無花空折枝�,!睆埐ㄗ⒁獾竭@最后一首詩出現(xiàn)在書卷剛剛打開的一頁上,,因此問道:“為什么在前兩首詩翻過之后,恰恰是《金縷詞》引得她出神了,?”她的回答是畫中人與詩中人的“相似的命運(yùn),,在第三首直抒胸臆的詩境中得到了觸發(fā)”。

《胤禛圍屏美人圖》之“展書”細(xì)部的“金縷詞” 不論這個(gè)解釋是否是最終的結(jié)論,,這三首女性詩歌無疑意在傳達(dá)畫中人的心意,,因而構(gòu)成與墻上胤禛題詩之間的對話。胤禛詩中寫道:“一種心情費(fèi)消遣,,緗編欲展又凝思,。”畫中美人則通過手中的書卷,,直白地表現(xiàn)出她“費(fèi)消遣”的心情——“花開堪折直須折,,莫待無花空折枝”。由于這一對話由胤禛策劃和導(dǎo)演,,這位未來的皇帝在此構(gòu)想的可稱是一出才子佳人的戲�,。核牟艑W(xué)通過其俊朗的書法顯示出來,她的美貌與才華則凝聚在其迷人的姿容和手握的詩卷之中,,她在等待他來攀折,。但作為清朝的皇子,,胤禛不僅是這位漢裝美人思念中的有情郎君,也是她實(shí)際上的征服者和主人,,因此才能夠如此自負(fù)地想象出這些期待他的佳人,。 藝術(shù)史研究中長期以“仕女畫”或“美人畫”來表述以女性為主題的繪畫作品,但這樣的術(shù)語不僅相對晚出,,在形成過程中還帶有一定的畫科定位和評論取向,,也無法囊括所有圍繞“女性”產(chǎn)生的繪畫作品。本書中,,巫鴻先生提出了“女性題材繪畫”這個(gè)概念,,并引入“女性空間”作為討論的核心,意圖把被孤立和抽出的女性形象還原到它們所屬的圖畫,、建筑和社會(huì)環(huán)境中去,。 圍繞“女性空間”,作者梳理了從戰(zhàn)國到明清各個(gè)歷史階段中女性主題繪畫的發(fā)展?fàn)顩r——從武梁祠的列女畫像磚到南北朝的《洛神賦圖》,,從青樓名妓的自我表現(xiàn)到展現(xiàn)理想化美人的《十二美人圖》,,以圖文并茂的方式,展現(xiàn)“女性”在各種繪畫場景和時(shí)代中的不同呈現(xiàn),,重構(gòu)其所從屬的原作,;結(jié)合藝術(shù)評論、時(shí)代背景等因素,,深度挖掘作品背后審美價(jià)值和商業(yè)價(jià)值的相互影響,,進(jìn)而思考女性題材繪畫在社會(huì)、宗教與文化環(huán)境中的意義,。 來源:雅昌藝術(shù) |