|

厲害了我的哥 來看那些超級名畫修復(fù)的故事隨著《我在故宮修文物》等紀錄片的走紅,,隱藏在幕后的“修復(fù)師”這個職業(yè)走進了人們的視野。很多人對“修復(fù)師”產(chǎn)生了濃厚的興趣,,現(xiàn)在讓我們來看看世界各地的藝術(shù)名作修復(fù)背后都有哪些有趣的故事,? 達·芬奇《最后的晚餐》

《最后的晚餐》作于1494—1498年,高4.6米,,寬8.8米,,繪于圣瑪麗亞寺院食堂一面墻上。這幅壁畫在修復(fù)中遇到的問題頗多,,首先因為時間久遠有很多的灰塵,,其次壁畫畫在食堂的墻壁上食堂的潮氣、煤煙等廢氣不斷侵蝕此畫,,導(dǎo)致霉菌蔓生,,畫面變色脫落;而寺院供暖設(shè)備時開時停,,溫度的變化也造成壁畫損害,。一代代的修復(fù)專家們?yōu)閾尵却水嫿g盡腦汁,采取了種種措施,,但收效甚微,,甚至弄巧成拙:以熨燙法抗脫落,曾造成畫面局部下滑,、變形,;而經(jīng)不斷修復(fù),一門徒的手變成了“面包”,,一門徒的胡子越“長”越長,。

最后是由羅馬文物修復(fù)保護中心負責人巴賽利教授和他的團隊修復(fù)完成,巴賽利說,,當年制作壁畫通常采用“濕壁”法,,要求制作者在灰漿未干之前完成繪畫,而達芬奇卻采用了“干壁”法,。但幾年后,,就發(fā)現(xiàn)色彩粘著不牢,畫面出現(xiàn)斑痕并開始龜裂,。 他介紹,,當時項目組里集合了頂尖的文物修復(fù)保護專家,,專門制定了修復(fù)計劃,而計劃的特點是“消極修復(fù)”,。巴賽利說:“當時有人提議把壁畫截取下來,,在博物館里保護,但這樣對壁畫的破壞顯然更大,�,!弊詈箜椖拷M決定在原址進行修復(fù)保護。修復(fù)是一個艱難而漫長的過程,,前后進行了20年,,花費了700萬馬克。壁畫的修復(fù)首先要去除的是5個世紀的污垢,、歷代修復(fù)者涂蓋的色彩和使用的其他材料,。在18世紀的一次修復(fù)中曾使用了石灰,去掉這層滲透于整個畫面的石灰質(zhì)比什么都難,,所以修復(fù)進度很慢,,有時每天僅以毫米計。 巴賽利展示了《最后的晚餐》修復(fù)后的那面墻壁的照片,,在墻壁的后面分布著幾十個感應(yīng)器,,“有的是感知墻體變化的,有的是感知溫度,、濕度的,,根據(jù)這些數(shù)據(jù),及時采取措施對壁畫加以保護,�,!彼榻B,為了減少人的氣味和灰塵對壁畫的毀壞,,現(xiàn)在采取了控制游客數(shù)量的方式,,每次限25人進入。 梵高《云空下的小麥堆》

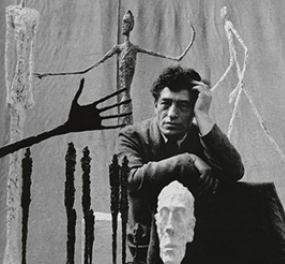

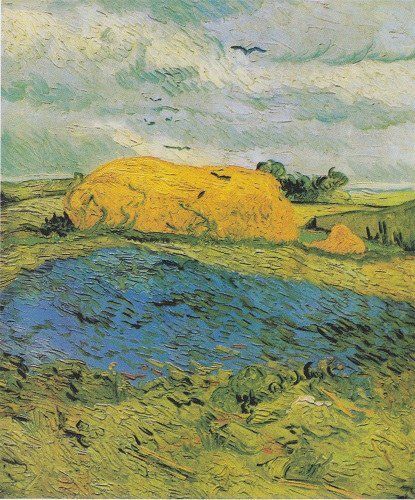

據(jù)外媒報道,,荷蘭后印象派大師梵高不少畫作中的紅色顏料逐漸褪色變白�,?茖W家表示,,這一現(xiàn)象可能是梵高所使用的顏料有雜質(zhì)造成的。 比利時研究人員指出,,梵高所用的深紅色顏料內(nèi)含有一種罕見的礦物水白鉛礦(plumbonacrite),,與空氣接觸后會與二氧化碳發(fā)生化學作用,之后分解成白色晶體,。 研究員利用顯微鏡分析了梵高1889年創(chuàng)作的作品《云空下的干草垛》(Wheat Stack Under a Cloudy Sky)的顏料樣本,,發(fā)現(xiàn)畫中池塘上一塊紅葉表面已分解成灰色和白色,,但表面之下的顏料仍是鮮紅色。

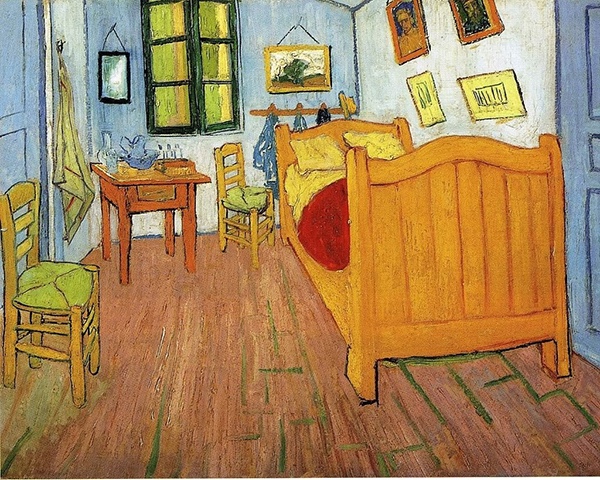

研究人員表示,,這解釋了為何梵高的名作《向日葵》(Sunflowers),、《臥室》(The Bedroom)等作品會隨著時間推移而褪色。研究人員稱,,這項發(fā)現(xiàn)有助于修復(fù)梵高畫作的顏色,,同時博物館也會調(diào)整展覽場地的環(huán)境及光線,以便更好的保存畫作,。

《向日葵》

《臥室》 倫勃朗《夜巡》

《夜巡》的創(chuàng)作完成于1642年,,該畫作的內(nèi)容屬于當時流行已久城市民兵集體肖像畫,長期以來這種畫已經(jīng)形成了固定的繪畫模式,,所有民兵一字排開,,有人調(diào)侃說,只要一劍就可以把所有人斬首,。1630年來到荷蘭的倫勃朗憑借《蒂爾普醫(yī)生的解剖課》在當?shù)匾呀?jīng)很有名氣,,訂單不斷且出價很高。倫勃朗是接到訂單才創(chuàng)作的《夜巡》,,只要在《夜巡》畫面上出現(xiàn)的人每人都要支付至少100荷蘭盾,,而畫面中心的班寧柯克連長和身邊的副官出的價遠比這要高。在倫勃朗筆下原本應(yīng)是靜態(tài)合影似的畫面充滿了動感,,每個人的動作,、神態(tài)都不盡相同。班寧柯克顯然對這幅畫非常滿意,,還特意出錢請擅長小畫像的赫瑞特蘭登臨摹了一幅,,正是這樣,我們才知道今天的《夜巡》發(fā)生了哪些變化,。

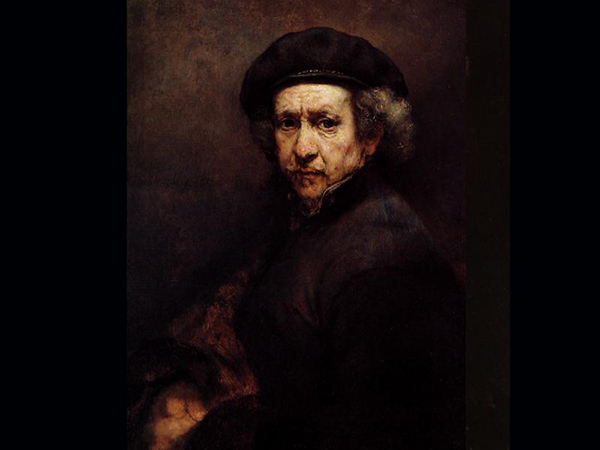

倫勃朗 自畫像 《夜巡》在民兵聚會廳內(nèi)掛了70多年,,于1715年被移至新建的阿姆斯特丹市政廳。但是由于畫作尺幅太大,,原本預(yù)留的空間不足以放下它,,而政府官員們顯然也沒有要改變自己初衷的意思,《夜巡》像壁紙般慘遭裁切,,原作的每一個邊都有裁切的痕跡,,最嚴重的當屬左側(cè),不僅裁掉了兩名民兵,,還切到了現(xiàn)存畫面最左側(cè)士官頭盔上的羽飾,,此舉完全打破了畫面原有的構(gòu)圖,這種影響不僅僅是裁了個邊的問題,,想要目睹原作的全貌只能通過赫瑞特蘭登臨摹的作品了,。 1885年,,國立博物館正式開幕,《夜巡》被掛在博物館的正中央,,在接下來的一百多年里,,除了慶祝荷蘭薇赫明娜公主的加冕儀式和躲避二戰(zhàn),《夜巡》從沒有離開過這里,。相比慶祝薇赫明娜公主的加冕儀式,,《夜巡》在二戰(zhàn)期間的“出走”就沒有那么愉快了。1939年冬天,。荷蘭動員軍民參戰(zhàn),,《夜巡》被送到離阿姆斯特丹40英里的雷伯德堡,1940年德軍入侵時,,《夜巡》又被送往北海岸沙丘的特制保險庫里,,后來這里也岌岌可危,荷蘭人又把《夜巡》遷往位于馬斯垂克附近的圣彼得堡山深處的山洞,,這是《夜巡》最后的避難所,。

荷蘭國立博物館的鎮(zhèn)店之寶——《夜巡》 慶幸的是,在戰(zhàn)時《夜巡》并未受到大的破壞,,保存狀況出人意料,,很快它又回到了國立博物館。諷刺的是,,《夜巡》在太平盛世受到的破壞遠比戰(zhàn)時嚴重,。1975年,失業(yè)教師威廉狄萊克持刀割破《夜巡》,,他宣稱受到不屬于這個世界的力量的驅(qū)使,,認為身穿黑衣的班寧柯克是魔鬼的化身,于是對著畫面劃了12刀,,有的甚至劃破了畫布,,館方后來在地上找到一塊三角形的碎片,畫作被割得面目全非,。為了防止畫布下陷,,館方火速展開修復(fù)工作,當務(wù)之急就是修補畫面上班寧柯克處被割掉的部分,,然后固定被割破的畫布,。 這次修補工作顯然是一次浩大而艱難的工程,,工作人員首先將畫作從畫框上取下,置于地板上的特制工作平面上,,畫面朝下攤平,,由于畫作尺幅很大,,需要好幾個工作人員協(xié)作。放平后取下當作襯布的畫布,,然后用很細的線和樹脂從背面接合刀痕,,樹脂硬化后馬上加以稀釋,以保證正面不會變形,。在調(diào)制蠟和樹脂融化而成的粘合劑時,,其他工作人員將繃好襯布的畫框置于《夜巡》的背面。因為畫作尺寸驚人,,所以工作人員只能趴在臨時架起的“橋”上作業(yè),。他們在襯布刷上黏合劑,用熨斗將其燙在原作上,,當時只有4個工作人員,,整個修復(fù)工作歷時8個月。當時民眾是可以觀摩修復(fù)工作的,,工作人員會在午餐和下午茶時間打開遮擋的幕布,,接受民眾的監(jiān)督。美術(shù)館也借助這個機會修復(fù)了之前的破損,,并重新上了一層亮光漆,,諸如班寧柯克臉部這種褪色的地方,也重新補了色,。美術(shù)館還將整個修復(fù)過程拍成了紀錄片,,以便讓公眾了解他們?nèi)绾蜗ば男迯?fù)國寶的�,! � 1976年,,《夜巡》以全新的面貌示人,此后它的身邊一直有人守護,,全年無休,。遺憾的是,1990年意外再次發(fā)生,,某天上午大約11點鐘,,一名神志失常的男子混在欣賞《夜巡》的人群中,他從口袋里拿出一個小瓶子,,毫無征兆地對《夜巡》潑灑酸液,。在安保人員上前制止他的時候,他只說了一句“我是癡迷者,,不要打我”,,便倒地昏迷。此時,,安保人員立刻向畫面噴灑蒸餾水,,以稀釋酸液,,作為日常保護措施,蒸餾水就放在畫背后,。畫面沾滿了水,,就連畫框里都積水了,但是別無他法,,只能這樣緊急處理,,好在酸液只穿透了表面的亮光漆,《夜巡》被再度修復(fù),。 回看《夜巡》每次慘遭破壞的經(jīng)歷,,不難看出,美術(shù)館在修復(fù)的態(tài)度上都十分嚴謹,,盡可能對畫作的損害降至最低,。雖然畫作嚴重被裁,但后人也知道原作的本來的面貌,,在修復(fù)的過程中并未“補”,、“全”,而是保留了歷史的痕跡,。 畢加索《Le Rêve》

除了因為時間久遠而進行名畫修復(fù)外,,還有一些是因為人為的不小心破壞而進行修復(fù)的。畢加索的《Le Rêve》就是如此,�,?贫骱晚f恩都是億萬富翁和著名的藝術(shù)收藏家,都有收藏畢加索某些特定時期作品的興趣,。而這件《Le Rêve》是韋恩2001年從佳士得拍賣行以4200萬美元買下的,。圍繞著這件作品,還有一個戲劇性的情節(jié),。在2006年的某一天,,韋恩拿出這件作品來秀給朋友們看,結(jié)果,,他的胳膊肘不小心撐破了畫面,,一件這么貴的畫裂開了一道口子,而就在畫作被撐破的前一天,,韋恩已經(jīng)答應(yīng)以1.39億美元的價格把這件作品賣給科恩,。當然,科恩看到了這件有裂口的畫作之后,,決定停止這筆交易,。

頂級收藏家 科恩 韋恩并沒有死心,他花了9萬塊錢去修復(fù)這件作品,有趣的是,,這段經(jīng)歷也許竟然給這件作品吸引人的程度加了分,,科恩最終竟然以比之前出價更高的價格買下了這件作品。對于這次交易,,科恩的一位發(fā)言人拒絕對此事發(fā)表評論,韋恩的發(fā)言人也拒絕了記者希望其對此事談點什么的要求,。 莫奈《阿讓伊特盆地塞納河上的帆船》

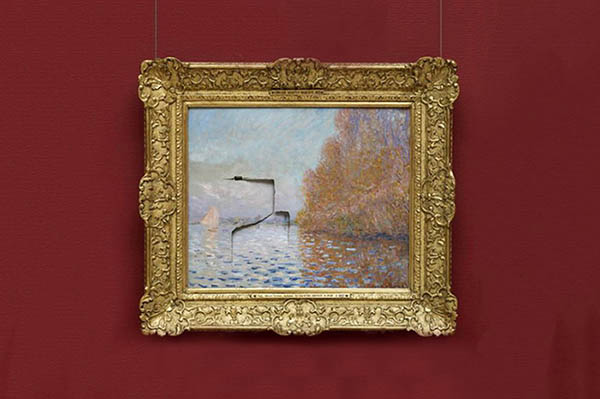

由法國印象派大師克勞德·莫奈 (Claude Monet) 于1874年創(chuàng)作的《阿讓伊特盆地塞納河上的帆船》(Argenteuil Basin with a Single Sailboat) 在歷時長達18個月的細致修復(fù)后,,如今在愛爾蘭國家藝廊(National Gallery of Ireland) 以嶄新的面貌再次與觀眾見面。 作為愛爾蘭國家藝廊唯一的一件館藏莫奈作品,,該畫作因此備受藝廊方面珍愛,。可在2012年6月,,一名男子在參觀藝廊舉辦的相關(guān)展覽時,,卻向這件價值約1000萬歐元的畫作揮了一拳,也就是這一拳讓該件莫奈名作近四分之一的部分慘遭破壞,。如今為避免該件名作再遭破壞,,愛爾蘭國家藝廊方面為它披上了一層‘玻璃外衣’。

損壞的《阿讓伊特盆地塞納河上的帆船》 盡管該件莫奈畫作不再與遭破壞前一模一樣,,但愛爾蘭國家藝廊總監(jiān)肖恩·瑞恩博德 (Sean Rainbird) 在接受據(jù)英國廣播公司采訪時坦言:“那是一次嚴重的破壞事件,,至今仍舊讓人十分氣憤。如今該畫作在專業(yè)團隊不懈的堅持與全力修復(fù)后再次現(xiàn)身展臺,,這是一件可喜的事情,。同時,我們也將會在安全問題上投入更多的努力,,杜絕此類事件的再次發(fā)生,。” 提香《提香的情人》

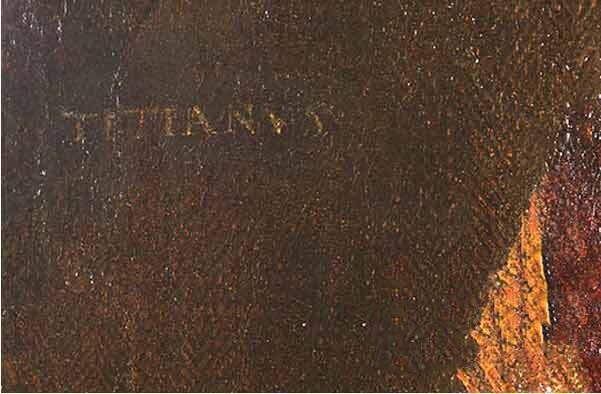

這幅被戲稱為《提香的情婦》(Titian's Mistress)的作品描繪了一位袒胸露乳,,衣著短綢皮袍的富家女子,,曾一度被認為是在提香1576年去世多年以后完成的。然而,,當藝術(shù)品修復(fù)師Alice Tate-Harte在清除畫作上被后人覆繪的多層涂層時,,她發(fā)現(xiàn)了明顯的署名記號--"TITIANUS"(提香作)。

“這是職業(yè)生涯中千載難逢的時刻,,當時修復(fù)工作室里沒有其他人與我分享(這份喜悅),,我只好打電話告訴我的丈夫這件事情。"修復(fù)師Alice Tate-Harte說,。 作品上的覆繪涂層是在18世紀的一次修補中為覆蓋畫作中明顯的損壞痕跡而添加的,。當時畫作的矩形畫框被擠塞進一個橢圓形畫框里,并在隨后恢復(fù)到矩形畫框的過程中受到了二次損壞。該作品有可能在西班牙皇家收藏被作為戰(zhàn)利品洗劫的時候也遭受損毀,。這件作品在幾年前被送往英國遺產(chǎn)署(English Heritage)的修復(fù)工作室,,但由于被認為是相對不重要的作品而被排在修復(fù)隊伍的后面。如今,,它已與其他知名畫家的新入作品一樣加入了優(yōu)先隊列,, 其中包括一幅莫奈的,一幅倫勃朗的,,以及一對魯本斯的布面作品,。 Tate-Harte談到畫作里的女子時說:“我已經(jīng)為她竭盡了全力�,!北M管如此,,畫中女子形象仍存在著不可逆轉(zhuǎn)的損害痕跡�,!跋M冶M力了,,這樣大家可以看到畫作真正的品質(zhì)。在幾經(jīng)商討之后,,我們還是繼續(xù)稱它為《提香的情婦》——我們無法得知畫中的女子是否為提香的情婦,,但對于威靈頓公爵來說這就是他所了解的畫作,所以還是比較合適,�,!� 米開朗琪羅《最后的判決》

每一個去了梵蒂岡的人都一定看到了享譽世界的西斯廷教堂壁畫。在最近這二十幾年去的人們一定會對壁畫明快的顏色留下深刻的印象,�,;蛟S他們并不知道,這明快的顏色正是一場歷經(jīng)二十年的修復(fù)工作的成果,。在開展修復(fù)工作之前,,人們普遍認為米開朗琪羅并不是一位色彩主義者,因為他的作品大多顏色暗沉,。而最近的這一次修復(fù)顛覆了人們的看法,。 在修復(fù)的過程中引起人們關(guān)注和爭議的其實并不僅僅是壁畫的色彩,還包括了壁畫的內(nèi)容,。在經(jīng)過修復(fù)后的壁畫《最后的判決》(Last Judgement)中,,各類人物都或多或少在他們的敏感部位有一塊恰到好處的微妙的遮羞布。這些遮羞布在這幅大型作品中并不顯得突兀,,也似乎沒有對畫作主要內(nèi)容產(chǎn)生任何影響,。很多時候,它們被觀者理所當然地接受為作品固有的一部分,。然而,,這些遮羞布實際上并不是出自米開朗琪羅自己的手筆,而是后世畫家添上的。 對于藝術(shù)來說,,教會提出宗教藝術(shù)品最重要的作用就是傳教,,也就是將宗教故事以視覺的形式表達,以讓人們能更好的了解圣經(jīng)傳達的精神和教義,。因此,,宗教藝術(shù)必須正確、清晰,、恰當?shù)乇憩F(xiàn)描繪故事內(nèi)容,。這恰當性就要求宗教藝術(shù)能盡量減少不必要的裸體。于是在西斯廷教堂里的米開朗琪羅的作品首當其沖被要求整改,。當時的風格主義畫家便為作品中被認為‘不雅觀’的人體部位添上一些遮羞布。

《最后的判決》局部圖 在大多數(shù)作品中,,這些‘遮羞布’并未對原本畫作的內(nèi)容產(chǎn)生影響,。再次以《最后的判決》為例。現(xiàn)世的人們看到這幅作品首先仍然能認出這幅作品表現(xiàn)的是到世界末日這一天,,曾經(jīng)去世的人們將會從墳?zāi)怪兄厣�,,接受耶穌的審判。他們中曾經(jīng)為善,、信仰虔誠的將升入天堂,;曾經(jīng)為惡、信仰不虔誠的將被打入地獄,。在這個作品中,,遮羞布并沒有改變這個故事的內(nèi)容,或其影響力,,它們的作用僅僅局限于遮羞而已,。 在最近的這一次修復(fù)過程中,各個相關(guān)領(lǐng)域的專家們就是否要一并去除這些后世‘畫蛇添足’的筆觸,,還原米開朗琪羅作品爭論不休,。很多修復(fù)委員會成員都贊成刪除,然而在一片贊成聲中,,有一個有力的反對聲音,。委員會其中一個成員說:“我們不可能重寫歷史,我們也不應(yīng)該重寫歷史,。后世添加的內(nèi)容已經(jīng)成為了壁畫歷史不可否認的一部分,。這些內(nèi)容展現(xiàn)了不同時期不同藝術(shù)家對于社會和藝術(shù)不同角度的關(guān)注。他們不應(yīng)該被蔑視,,而是被尊重,。” 這番討論正好體現(xiàn)了近代藝術(shù)史的一個關(guān)注點。雖然藝術(shù)史作為一門學科具體的開始時間非常模糊,,但是藝術(shù)史對于歷史的研究一直存在一條清晰明確的線索,。這條線索的各個時間點就是重要的藝術(shù)運動,如文藝復(fù)興,、印象派,、立體主義等。這些運動中被大量記錄的毫無疑問就是我們印象中的那些“大師”們,,而這些大師往往是白人男性,。不難發(fā)現(xiàn),在藝術(shù)史學家挑選和刪減的過程中,,藝術(shù)史被刪減成了整潔的,,反映了人類進步的線性敘事書卷。近代藝術(shù)史學家們開始反思:藝術(shù)史首先是歷史,。歷史應(yīng)該是整潔無叉枝的么,?歷史一定是進步的么?在記錄的過程中,,那些被遺漏的藝術(shù)家們是否也有他們自己的貢獻,?藝術(shù)史的研究是否不應(yīng)該局限于那些所謂的影響了大局的“大師”們?由此藝術(shù)史學界掀起了一股“拯救被埋沒的藝術(shù)家”的浪潮,。這個浪潮存在的必要性和產(chǎn)生的影響是不可否認的,,但是這個浪潮在學界達到的深度和廣度的合理性是另一個需要再討論的課題。 在梵蒂岡壁畫修復(fù)這個事件中,,支持刪去所有后世添加物的專家們很明顯認為米開朗基羅作為一個藝術(shù)家是超越為他添加筆觸的那些風格主義藝術(shù)家的,,所以他的畫是最重要的,是需要被完全還原的,。后世藝術(shù)家的筆觸不如米開朗琪羅這位大師原本的畫作重要,,所以應(yīng)該被毫不猶豫的犧牲、刪除,。這些意見正好體現(xiàn)了傳統(tǒng)藝術(shù)史學界的局限性,。而那位提出反對意見的專家正是站在一個尊重歷史的角度,提出應(yīng)該完整體現(xiàn)歷史本身,,而不是執(zhí)著于“大師原作”這個狹隘的命題,。 拉斐爾《帶金翅雀的圣母》

藝術(shù)史中的故事總有些離奇,就比如這幅《帶金翅雀的圣母》(Madonna del cardellino or Madonna of the Goldfinch)的歷史,。這幅畫大概是拉斐爾于1505-1506年間完成,,并作為結(jié)婚禮物送給了畫家的朋友Lorenzo Nasi。不幸的是,,僅僅41年后,,發(fā)生在佛羅倫薩的一次地震將它和Nasi的房子一起震碎,。雖然很快人們就將17塊碎片重新釘在一起,但損壞的痕跡非常明顯,。

來源:藝術(shù)市場通訊 |